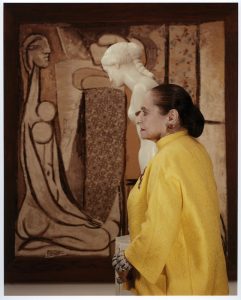

Dora Maar vers 1937

Collection Centre Pompidou, Paris

Musée national d’art moderne

Centre de création industrielle © DR

La plus grande rétrospective consacrée à Dora Maar vient d’ouvrir au centre Pompidou. C’est aussi la première exposition organisée dans un musée national, l’occasion unique de rassembler une œuvre dispersée dans plusieurs collections publiques et privées en France et à l’étranger. Elle sera présentée ensuite (2019-2020) au J. Paul Getty Museum de Los Angeles à la Tate Modern à Londres, institutions avec lesquelles l’exposition parisienne est conçue.

Paris, début des années 1930

© Adagp, Paris 2019

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

Le nom de Dora Maar (1907-1997) est encore aujourd’hui intimement lié à celui de Picasso, voire recouvert par lui. L’histoire a retenu qu’elle fut sa muse, son modèle, sa compagne, sans doute « la plus intelligente », entre 1936 et 1943. Elle a été beaucoup représentée par Picasso et c’est son portrait le plus célèbre « La Femme qui pleure », qui a sans doute réduit notre perception de la formidable photographe et peintre que fut Dora. Hormis un cercle de spécialistes soit du surréalisme, soit de Picasso, on ne sait finalement pas grand chose des multiples facettes de cette « grande dame », comme la désigne l’une de ses biographes, Victoria Combalia dans son ouvrage « Dora Maar, la femme invisible » (éditions invenit, 2019). Cette exposition a un grand mérite : celui de nous montrer combien Dora Maar a existé avant sa rencontre avec Picasso et de nous renseigner sur sa vie après avoir été abandonnée par le maître catalan.

Sans titre [Mannequin assise de profil en robe et veste de soirée] vers 1932 – 1935

Collection Centre Pompidou, Paris Musée national d’art moderne Centre de création industrielle

© Adagp, Paris 2019

Photo © Centre Pompidou

Collection Thérond

© Adagp, Paris, 2019

Photo © Centre Pompidou,

MNAM-CCI / A. Laurans / Dist. RMN-GP

Le parcours de l’exposition nous plonge très vite au milieu de photos de mode et de publicité particulièrement réussie où l’on perçoit rapidement la singularité et la force du regard de Dora. On remarque combien l’influence du surréalisme teinte déjà son travail de commande publicitaire et propose ainsi des images à la croisée de plusieurs genres : les mises en scène de nus érotiques pour des « revues de charme » telles que Séduction succèdent aux images de mannequins aux cheveux courts dans les revues spécialisées comme La Coiffure de Paris, et les photographies publicitaires pour l’huile bronzante Ambre Solaire côtoient les visions surréalistes utilisées comme illustrations d’articles dans Le Figaro illustré et Navires.

Le modèle Assia Granatouroff très prisée dans les années 30 par des peintres, sculpteurs et photographes a inspiré à Dora des photos magnifiques où Assia « incarne l’expression d’une sensualité féminine, dédoublée, épouvantée par son ombre ou divers accessoires ».

Ancienne collection Christian Bouqueret, Collection Centre Pompidou, Paris

Musée national d’art moderne

Centre de création industrielle

© Adagp, Paris 2019

Ces années où Dora produit ces images, souvent de commande, où esthétique et sensualités sont mêlées, coïncident avec une autre face de son travail, celle de ses années d’engagement. Elle est entrée dans les cercles intellectuels et artistiques des années 30, où l’engagement social est très partagé. Elle intègre le groupe radical Contre Attaque et, en accord à cette vision du monde, elle capte ses « photos de rue », prises en particulier à Londres et à Barcelone, où la force des situations et des visages offrent une vision très humaine de la souffrance et de la pauvreté, non sans évoquer les regards des Cartier Bresson, Willy Ronis ou Robert Doisneau dans les mêmes années.

Collection particulière

© Adagp, Paris 2019 Photo © Fotogasull

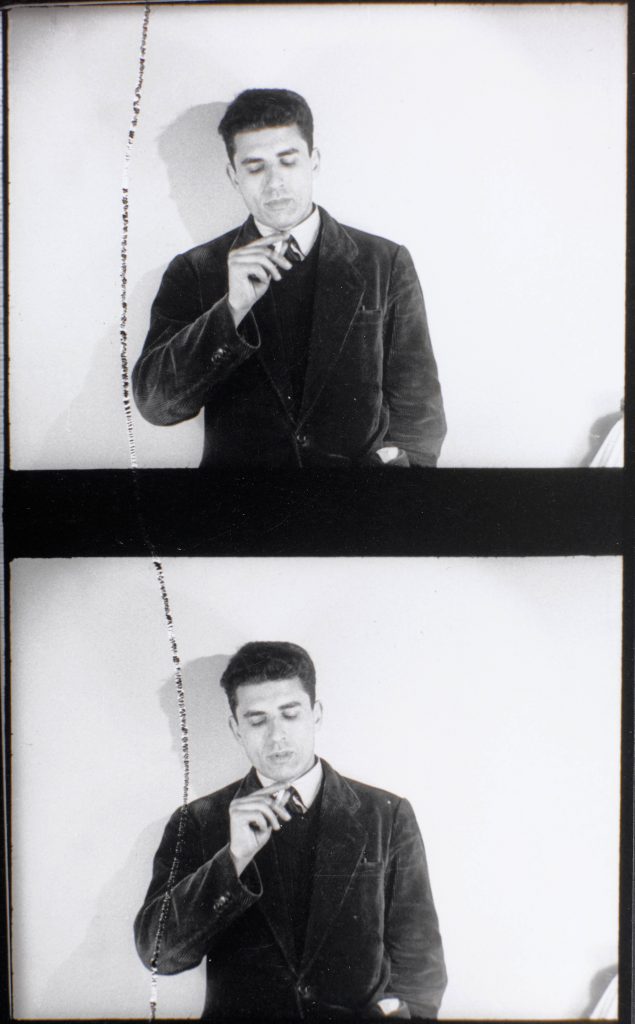

Grâce, en particulier à son amant Louis Chavance, passionné de cinéma, futur scénariste et monteur (également écrivain), elle se rapproche du Groupe Octobre dont elle photographie beaucoup de ses membres, en particulier Jacques Prévert qui la fait engager comme photographe de plateau sur Le Crime de Monsieur Lange, réalisé par Marcel Carné. Elle rencontre à cette période Michel Leiris et Paul Eluard qui deviendront ses amis, tout comme les belles Jacqueline Lamba et Nush Eluard qu’elle va beaucoup photographier. Elle comptera parmi les conquête de Georges Bataille et se liera ces mêmes années avec le groupe des Surréalistes dans lequel elle sera l’une des rares femmes à se mêler aux réunions et à être intégrer dans les expositions. Le Portrait d’Ubu et ses photomontages présentés à Beaubourg impressionnent.

Ancienne collectionChristian Bouqueret

Collection Centre Pompidou, Paris

Musée national d’art moderne

Centre de création industrielle

© Adagp, Paris 2019

Elle rencontre Pablo Picasso durant l’hiver 1935-1936. Pour Dora, c’est le début d’une passion extrême, l’Histoire d’amour de sa vie. L’adoration qu’elle va nourrir pour le peintre va la pousser à se placer en situation de dépendance complète et de soumission totale comme le remarque Victoria Combalia. Elle a du reste penser que seul Dieu pourrait lui succéder. Elle devient la « maitresse officielle », la « co-vedette d’une légender artistique vivante ». Car cette histoire d’amour devient aussi un échange intellectuel et artistique. Elle fascine Picasso tout comme elle est fascinée par le peintre. Plus radicale que lui dans ses engagements au moment de leur rencontre, elle l’influence dans sa politisation croissante à partir de 1936. Durant le processus de création de Guernica, elle photographie Picasso au travail, laissant ainsi un document majeur dans l’histoire de l’art. Pendant leur liaison qui va durer près de huit ans, Picasso va multiplier les représentations de Dora : d’abord sa beauté puis il peindra son être torturé par ses démons intérieurs. Elle prendra les traits d’un chien, d’une hystérique, d’une perturbée mentale…. Car Dora exprime des fragilités, dès les années de sa relation avec Picasso où il lui faut accepter de « partager » son amour avec, entre autre, Marie-Thérèse. Elle se lie à Jacques Lacan avec qui elle entreprendra une longue analyse et qui lui prescrira quelques séjours en clinique où elle a probablement subi des électrochocs, très appréciés à cette époque. Picasso lui conseille d’abandonner la photographie au profit de la peinture. Contrairement à son amie Jacqueline Lamba qui quitte André Breton pour continuer à exister comme artiste, Dora accepte la domination de son maître. Elle peindra désormais et ne sera plus photographe.

Dora Maar

Pablo Picasso 1936

Collection particulière, Yann Panier, Courtesy Galerie Brame et Lorenceau

© Adagp, Paris 2019

Photo © The Museum of Fine Arts, Houston

Portrait de Dora Maar, de profil, 6e état 1936-1937

Musée national Picasso-Paris

© Succession Picasso 2019

Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Thierry Le Mage

Lorsque Picasso « remplace » Dora par Françoise Gillot en 1946, la vie de Dora va progressivement mais radicalement changer. Les gens se détournent d’elle, sauf Eluard qui lui restera fidèle et certains amis qu’elle continue à fréquenter pendant les années 50 comme Marie-Laure de Noailles, Lise Deharme ou Georges Hugnet. Elle se fait de nouveaux amis : James Lord, Bernard Minoret, Théo Léger…Mais petit à petit, sa personnalité au caractère capricieux, extravagant voire orageux se transforme en être asocial, solitaire, isolé, difficile. Elle choisit une vie de recluse. Elle devient mystique, s’enferme dans la religion et se concentre sur sa peinture. Elle vit beaucoup dans sa maison de Ménerbes, dans le Sud de la France, où, jusqu’à 80 ans, elle passe une grande partie de l’année, seule, ne voyant personne, se déplaçant en vélomoteur.

1945, Collection particulière

© Adagp, Paris, 2019

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI / P. Migeat / Dist. RMN-GP

Le marchand d’art Marcel Fleiss qui a rencontré Dora Maar à la fin de sa vie, et lui a organisé une exposition de ses peintures en 1990, dans sa galerie, raconte que « son appartement était sale. C’était l’appartement d’une vagabonde ». Il souhaite lui acheter des photos qu’elle négocie âprement avant de le prévenir : «Je ne vous les vends que si vous jurez que vous n’êtes pas juif ». Marcel Weiss n’a pas répondu. Il avait remarqué sur ses étagères l’ouvrage d’Hitler « Mein Kampf » bien en vue.

Paris, musée national Picasso

« Mais comment a-t-elle pu passer de Guernica à Mein Kampf, de l’amour de Picasso, l’amitié d’Eluard, les pétitions contre le fascisme, à cet immonde ramassis de haine ? Faut-il croire que la souffrance, l’aigreur, la misanthropie et la bigoterie conjuguées conduisent à cette forme de folie ? Serait-elle devenue dingue à force chagrin ? » , interroge Brigitte Benkemoun dans son livre très réussi Je suis le carnet de Dora Maar (Stock, 2019), opportunément publié au moment de l’exposition. Victoria Combalia apporte quelques réponses, sans aborder cette transformation idéologique radicale : « Dora Maar voulut mener de pair sa carrière et sa passion. On peut dire qu’elle échoua sur ces deux plans. Néanmoins, elle réussit à devenir une personne autonome au prix d’une lutte titanesque. Son amour pour Picasso avait été tellement profond que se séparer de lui et de son influence pouvait être aussi difficile que d’abandonner une drogue dure ».

Dora Maar est morte le 16 juillet 1997. Il n’y avait que cinq personnes à son enterrement au cimetière de Clamart. Elle avait conservé chez elle cent trente œuvres de Picasso, des dessins et peintures d’autres artistes et une grande partie de sa production photographique.

Centre Pompidou, 5 juin-29 Juillet 2019

centrepompidou.fr

#ExpoDoraMaar