Le Centre Pompidou présente actuellement deux expositions qui témoignent chacune de l’engagement artistique et politique. Elles retiennent notre attention pour leur intérêt historique et l’émotion esthétique qu’elles procurent. Il s’agit de Photographie, arme de classe et d’Une avant-garde polonaise.

Le titre de la première, Photographie arme de classe est emprunté à un texte d’Henri Tracol, publié en 1933 dans Cahier Rouge, l’un des organes de l’Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires. La mission de l’AEAR, fondée à Moscou en 1927 et en France en 1932 par Paul Vaillant-Couturier, Léon Moussinac et Louis Aragon, est de réunir, en un même groupe, les différents courants culturels qui, en France, questionnent les rapports de l’engagement révolutionnaire avec la culture. Une sorte de front social. Cette association se développe dans un contexte social et politique très tendu, dans cette période de l’entre-deux-guerres, où la crise économique post 1929, la montée du chômage et des inégalités sociales, les crispations xénophobes liées à la montée du fascisme, sont autant de motifs d’engagements pour les militants de gauche qui sont alors principalement regroupés dans le sillage du Parti Communiste.

Ainsi l’AEAR voit naître une chorale, rebaptisée en 1935 « Chorale Populaire de Paris », nombre de troupes de théâtre amateur, dont le Groupe Octobre en sera le fleuron, une section littéraire, des expositions (Le Salon des peintres révolutionnaires en 1934) et une section photographique.

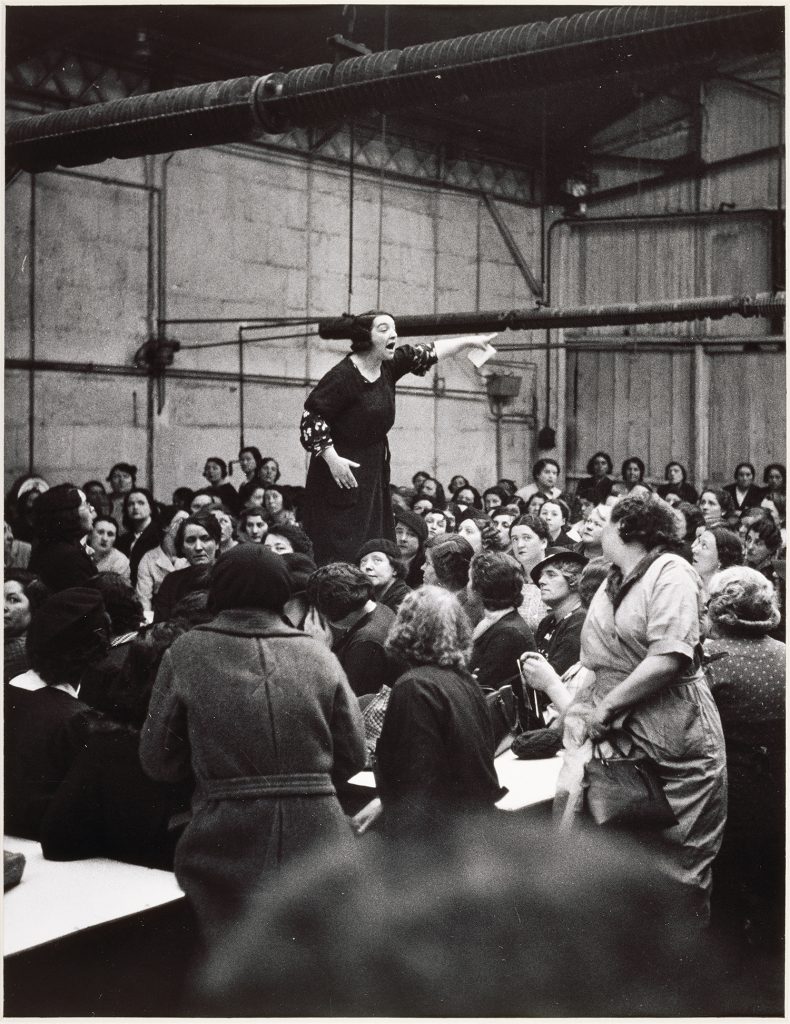

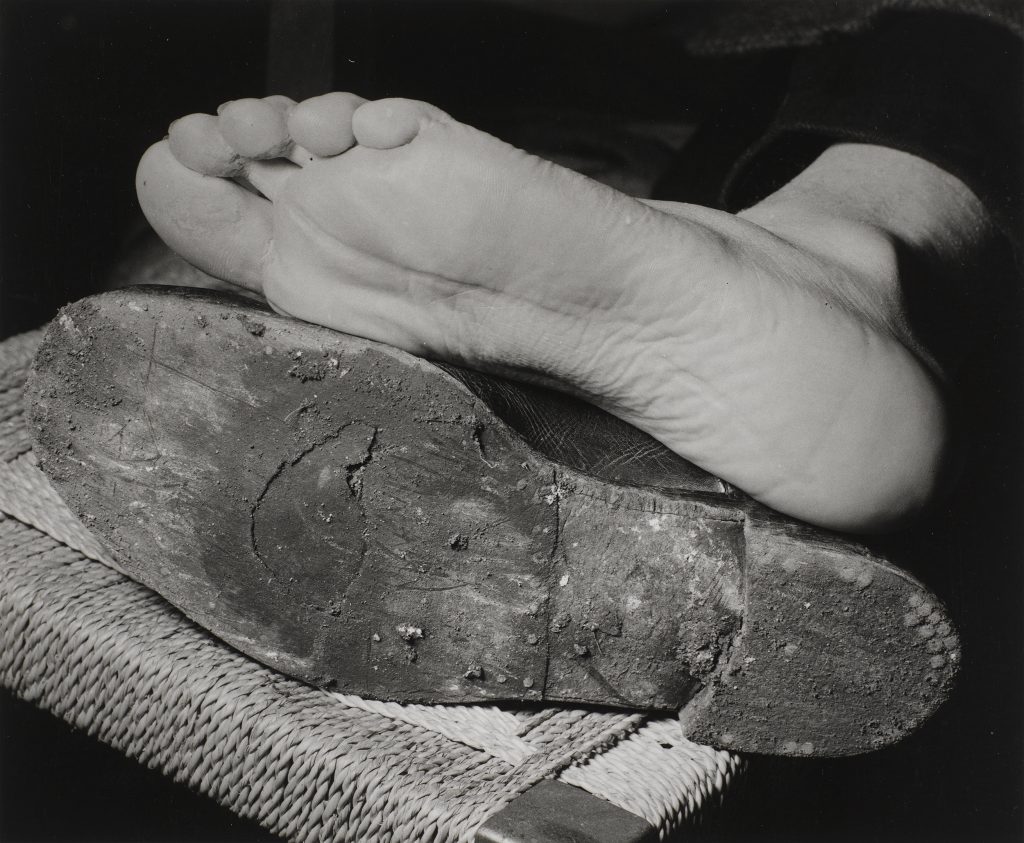

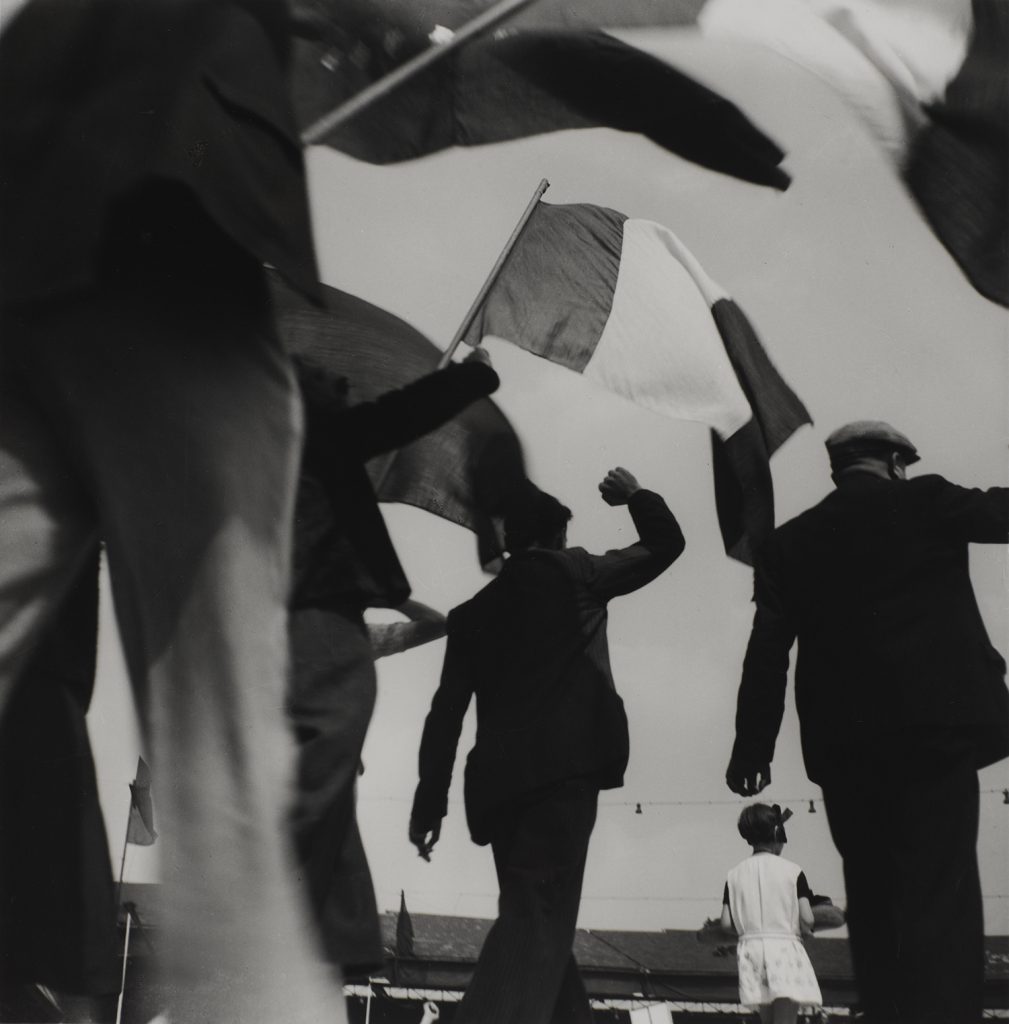

A travers une sélection opérée au sein des collections photographiques du Centre Pompidou, au fil d’une centaine d’œuvres et d’une quarantaine de documents, organisés par section thématiques ou en séries formelles, l’exposition propose de mettre en lumière le « véritable laboratoire du regard social et engagé » qui se développe en France à la lisière du Front Populaire et de la Guerre d’Espagne. Nous croisons les plus grands noms de la photographie moderne tels Willy Ronis, Eli Lotar, Robert Doisneau, Nora Dumas, Henri Cartier-Bresson, Germaine Krull, Gisèle Freund, Lisette Model mais aussi Pierre Jamet, Jacques-André Boiffard, Claude Cahun, André Steiner, Dora Maar, André Kertez ou François Kollar.

L’ensemble des images exposées, dont l’intensité du noir et blanc renforce les sujets traités pour mieux les dénoncer, témoigne de la misère des taudis, des clochards, des pauvres à l’Armée du Salut, des ouvriers en lutte, du colonialisme, de l’attitude de la police…. Les photos sont là aussi pour magnifier le sport, les auberges de Jeunesse…

Collection privée © Adagp, Paris 2018

Nous sommes saisis par l’utilisation très novatrice du photomontage, mentionné dans le manifeste de l’AEAR de 1932 comme « l’une des nouvelles formes d’expression pour un art de masse révolutionnaire, au côtés du théâtre ouvrier, du cinéma et de la radio ». L’architecte et décoratrice Charlotte Perriand, qui sera proche de Le Corbusier et de Pierre Jeanneret, influencée par la lecture de revues soviétiques, présente en 1936, à l’occasion de l’Exposition de l’habitation au Salon des arts ménagers, son photomontage La Grande misère de Paris qui contraste alors avec la vision commerciale du Salon ! Le photomontage est aussi très présent dans le graphisme et les articles des revues communistes, dont Regards, Communiste ou VU. Il est frappant d’y retrouver les signatures de personnalités liées au Groupe Octobre, tels le comédien Fabien Loris, le metteur en scène Lou Tchimoukov (Louis Bonin) ou l’architecte Robert Pontabry. Ils forment avec d’autres, ce qui est décrit dans le catalogue de l’exposition comme « la scène culturelle rouge », dont l’une des caractéristiques est cette formidable polyvalence des artistes, qui trouvent à travers le théâtre, la photo, le dessin, le graphisme, l’architecture, les décors, les costumes, les collages, voire l’écriture ou le cinéma, autant d’outils artistiques que nécessaires pour exprimer leurs engagements. La bande son diffusée dans l’exposition, reprenant des choeurs parlés du metteur en scène Lou Tchimoukov témoigne de la force du spectacle vivant à cette période.

Cette exposition est importante à double titre. Elle est, d’une part,une source d’archives très précieuse sur une période décisive des luttes sociales en France et constitue sur ce point un document irremplaçable. Elle offre d’autre part, un témoignage superbe de la photographie humaniste française.

Cette première exposition étant d’une taille raisonnable on peut agréablement monter jusqu’au niveau 4 pour découvrir Une avant garde polonaise et plus particulièrement le travail de deux artistes, Katarzyna Kobro (1898-1951) et Wladyslaw Strzeminski(1898-1951) .

Il existe quelques parentés entre les deux expositions : l’art comme outil d’engagement politique, l’exploration de plusieurs supports artistiques, la période de l’entre-deux-guerres pour partie. Mais les parallèles s’arrêtent là.

Katarzyna Kobro est sculptrice, russe, d’origine allemande. Wladyslaw Strzeminski est peintre, polonais, né à Minsk. Ils se sont rencontrés aux temps troublés de la Révolution d’Octobre, à Moscou, en 1918. Couple à la ville, ils ont mené la plupart de leurs pratiques artistiques dans une réflexion formelle commune. Ils sont liés aux artistes constructivistes, El Lissitzky, Antoine Pevsner et Kasimir Malevitch.

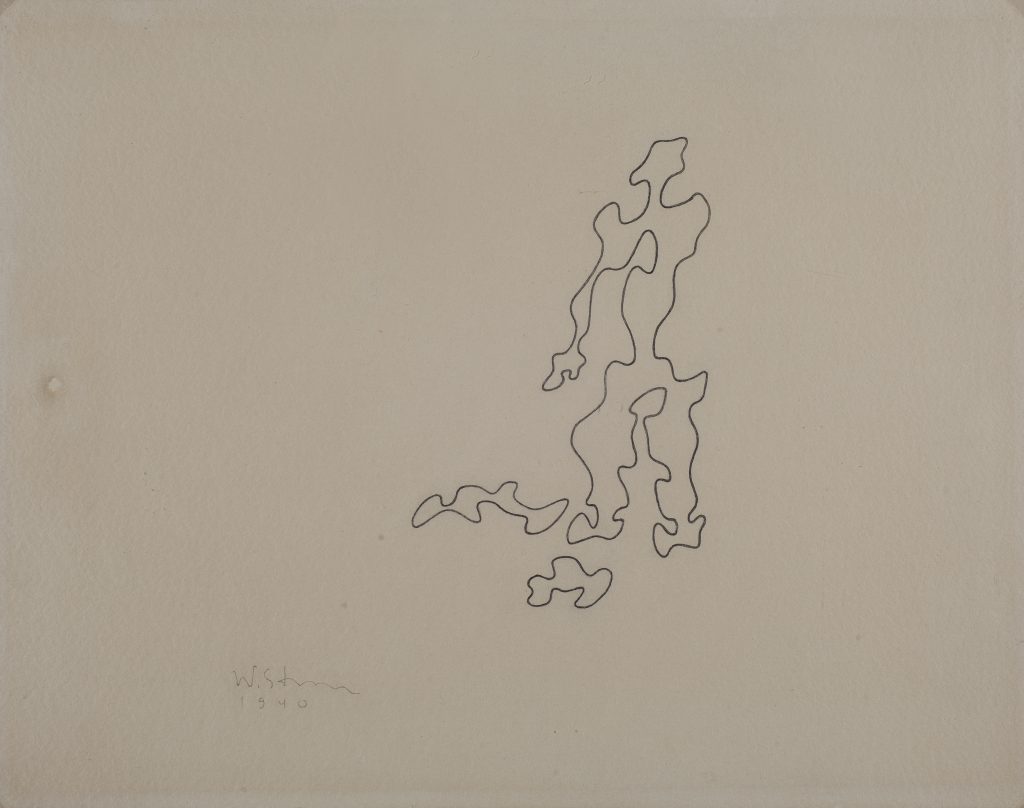

A partir de 1921, à leur arrivée en Pologne alors en reconstruction, ils mettent au point un système artistique « basé sur le principe d’unité, de pureté du matériau et de la mise en espace », intitulé « l’unisme ». Cette démarche, comme les suivantes, est emprunte d’exigence politique. L’unité organique des éléments leur sert de modèle pour une nouvelle organisation de la société, qui, sans détruire l’ordre ancien doit « créer des alternatives ». Ils entreprennent de multiples actions dont l’enseignement, l’organisation d’expositions et la constitution d’une collection d’art moderne international pour la ville de Lodz. Les oeuvres de cette période présentées dans l’expositions sont époustouflantes, tant les toiles de Wladyslaw Strzeminski (ses Compositions architectoniques) que les oeuvres de Korbo. Leurs forces novatrices, voire pionnières, donnent tout son sens à la notion d’avant garde qu’ils représentent. La radicalité des constructions géométriques de Korbo la place parmi les sculptrices les plus importantes de la première moitié de XXeme siècle. Les peintures abstraites de Strzeminski–les reliefs, les Compositions architecturales ou Compositions unistes, sont des propositions uniques dans ce domaine.

Le style des deux artistes va changer dans les années 30. Kobro se tourne vers le figuratif schématisé. Wladyslaw Strzeminski introduit la « ligne organique » qui marquera de nombreux dessins et s’appliquera à une série particulièrement saisissante, A mes amis les Juifs, traitant de l’extermination des Juifs polonais. Il développera ensuite une Théorie de la vision, qui correspond à sa version de l’histoire de l’art analysée du point de vue de l’évolution de la conscience visuelle.

L’utopie du couple va malheureusement, après guerre, virer au drame. Wladyslaw Strzeminski est marginalisé, écarté de la vie politique et privée par le régime socialiste polonais jusqu’à sa mort en 1952. Quand à Katarzyna Kobro, sa séparation d’avec Strzeminski, sa vie précaire et la maladie mettent un terme à sa carrière en 1948.

Cette exposition permet la découverte de deux artistes, couple moderne, artistes révolutionnaires et membres majeurs de l’avant-garde artistique polonaise du XXème siècle.

Photographie arme de classe, La photographie sociale et documentaire en France, 1928-1936, Centre Pompidou, jusqu’au 4 février 2019, Galeries des photographies, niveau -1, entrée libre.

Le catalogue de l’exposition, co-édité par le Centre Pompidou et Textuel est très réussi. Outre l’ensemble du corpus des photos reproduites, Il offre nombre d’analyses qui complètent formidablement l’exposition.

Une avant-garde polonaise, Katarzyna Kobro et Wladyslaw Strzeminski

Centre Pompidou, jusqu’au 14 janvier 2019, Galerie du Musée et galerie d’art graphique, niveau 4