Deux film interrogent et bousculent la vision de la société israélienne. Il s’agit du documentaire de Yolande Zauberman M (en salles depuis le 20 mars) et de la fiction à fortes couleurs autobiographiques de Nadav Lapid, Synonymes (en salles le 27 mars).

Dans les deux cas, j’avoue avoir été relativement mal à l’aise lors de leurs visionnages, car ces deux films sont des cris. Les cris ne vous laissent pas indemnes puisqu’ils disent une souffrance. Et ces deux films puissants « travaillent » l’esprit longuement après les avoir vus.

M nous entraîne sur les pas d’un homme, Menahem, qui dès la première image, crie et chante ses blessures en yiddish sur une plage de Tel Aviv. Il se présente à la caméra de Yolande Zauberman et à nos yeux comme un pornokid, un enfant dévolu au « plaisir des autres hommes ». Nous prenons la route de Bneï Brak, une ville de 180 000 habitants à vingt kilomètres de Tel Aviv qui regroupe plusieurs communautés de Haredim (en hébreu les « Craignant-Dieu »), les plus ultra des ultra-orthodoxes. C’est là que Menahem a grandi et a subi plusieurs viols, enfant puis jeune adolescent, de la part de rabbins ou de professeurs à la yeshiva (maison d’études), qui gagnaient la confiance d’un garçon en déficit de tendresse paternelle. Dans la nuit de ce monde apparemment masculin (les femmes font des enfants et sont à la maison), dans la nuit qui rend l’atmosphère particulièrement intense, Menahem et la cinéaste partent à la recherche des violeurs et ce faisant nous invitent dans plusieurs conversations qui se nouent au fil de ces rencontres nocturnes. Il n’y a pas de retenus dans ce qui se dit, se révèle, et nous apprenons que le viol sur de jeunes enfants est, et a été, presque banal dans cette communauté, dans les lieux d’études ou dans les familles. Nous comprenons aussi que ces hommes, qui sont heureux de pouvoir en parler librement, sont obsédés par le cercle vicieux qui pourrait faire d’eux des violeurs. Nous comprenons enfin que pour beaucoup d’entre eux, dont Menahem, cette blessure, cette honte, ce silence, ont cabossé leurs vies à jamais et interrogé leur sexualité, la rendant éventuellement ambivalente : Menahem préfère les transsexuelles, confit-il à la caméra.

M de Yolande Zauberman

Ce qui est très troublant dans ce film, c’est la beauté que Yolande Zauberman réussit à faire émaner de ce monde si fermé, celui des ses ancêtres, et le plaisir qu’elle a eu à les filmer, comme elle l’a raconté : « Un plaisir insensé. Et tous les gens qui étaient avec nous ont eu un plaisir incroyable à marcher dans les rues, à être confronté à cette vitalité. Ce n’est pas un monde bourgeois, c’est un monde qui vit jour et nuit dans l’étude. Quand Menahem arrive et qu’il se met à chanter, tout le monde se met à chanter avec lui. Les gens n’ont pas de télé, pas de radio, pas de cinéma. Donc c’est ce qui se passe à la synagogue et dans la rue qui devient le spectacle. Je souriais tout le temps quand je filmais et ce sourire et le yiddish que je parle a été une porte d’entrée formidable. Ce monde, je le regardais de l’extérieur jusque-là. J’éprouvais une forme de fascination et en même temps de répulsion. En y entrant avec Menahem, c’est-à-dire à travers une blessure, c’est tout mon amour qui a pu s’exprimer. » Le malaise que j’ai ressenti en voyant ce film vient de là : la fascination de la réalisatrice pour ce milieu orthodoxe qui lui ouvre ses portes alors qu’elle documente des vies détruites, un monde où les hommes et les femmes sont tellement séparés par les lois du Talmud, un monde où finalement le plaisir est recherché dans la faute.

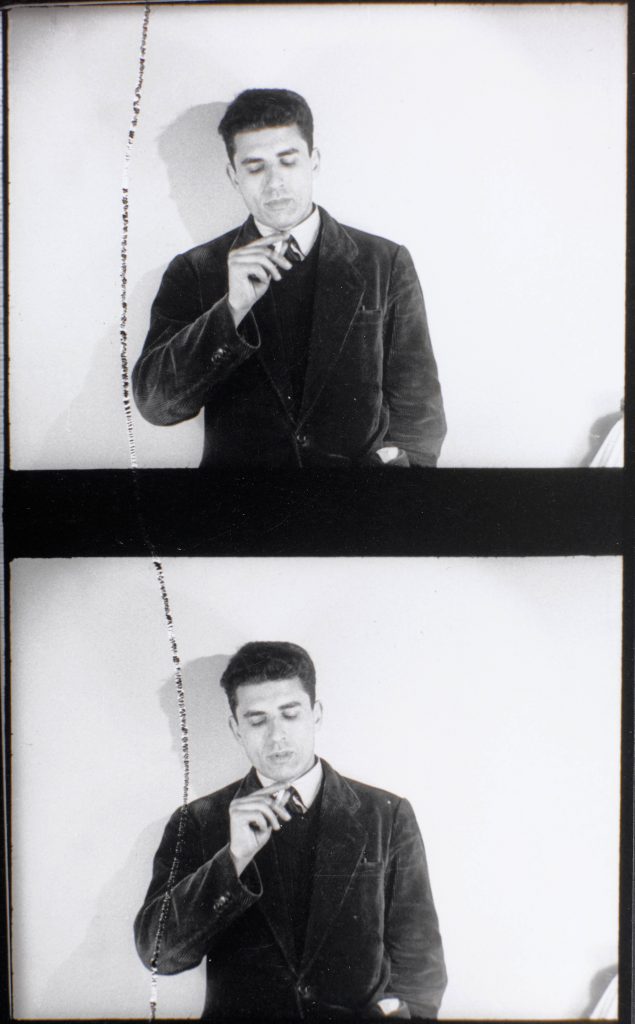

Israël qu’évoque Nadav Lapid à travers son personnage, Yoav, jeune Israélien fraichement débarqué à Paris et aussitôt dénudé dans tous les sens du terme par le vol de ses affaires, est d’un autre ordre. Ce (beau) garçon, interprété par Tom Mercier, rêve d’une France idéale, qui pourrait le sauver de son pays dont il a décidé de fuir le destin. Il veut devenir français, comme l’empereur Napoléon qu’il idolâtre. Son amitié avec un couple de jeunes bourgeois un peu (pas vraiment) bohème, Emile et Caroline (Quentin Domaire et Louise Chevillotte), va l’aider à endosser ses habits neufs d’amoureux de Paris. Dans son grand manteau ocre, il traverse la ville les yeux baissés, la caméra n’osant pas rivaliser avec les maîtres de cinéma de Nadav Lapid (Godard, Carax, Truffaut…) à filmer la beauté de la ville. Ces yeux baissés représentent aussi pour le cinéaste le choix de son héros de ne pas voir mais de ressentir Paris.

Yoav acquiert très vite à son arrivée en France un dictionnaire français/français, refusant désormais de prononcer un seul mot en hébreu. Il invente sa «langue bizarre », comme la définit le personnage de Caroline et aime égrener les synonymes. C’est ainsi qu’il qualifiera Israël de « méchant, obscène, ignorant, hideux, vieux, sordide, grossier, abominable, fétide, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d’esprit ». Rien que çà !

Tom Mercier dans Synonymes de Nadav Lapid

Cette énumération est le cri de Yoav/Nadav à l’encontre d’Israël, son pays, à qui il reproche, à travers l’histoire mythologique d’Hector et d’Achille, de n’avoir « pas le droit de perdre ». Il veut s’identifier au perdant, à contrario de l’image du héros victorieux qui serait la norme israélienne obligatoire. Il illustre cette critique par des jeunes israéliens en charge de la sécurité de lieux juifs ou israéliens à Paris, « mélange d’hommes forts, violents et fidèles à leur pays, sans ressentir de doutes, sans réserve ». Sa mise en question de l’identité israélienne s’incarne, entre autre, dans la critique du service militaire, activité fondatrice de « l’âme collective israélienne contemporaine ».

Tout comme Nadav Lapid n’a finalement pas trouvé d’issue à Paris dans les années 2000, Yoav va rentrer en Israël. « A la suite de l’illusion, il y a la désillusion », a dit le cinéaste, « Il se rend compte que la France et Israël sont peut être aussi des synonymes ». Et il conclut : « J’espère que les gens pourront comprendre que la fureur, la rage, l’hostilité, la haine et le mépris arrivent seulement entre frères et sœurs, quand il y a un attachement solide et de fortes émotions ». A vous de le comprendre, comme finalement je l’ai compris.

M de Yolande Zauberman, 1h46, France – 2018, Synonymes de Nadav Lapid, 2h03 – France – 2018